今天是“世界精神卫生日”。据世界卫生组织统计,全球超10亿人有精神健康问题。

上海市精神卫生中心所在的宛平南路600号,曾经是一个令人望而生畏的地方,近年来却逐渐成了人们的“心灵地标”。

在接受采访时,上海市精神卫生中心院长赵敏讲述了“600号”出圈后的心路历程,以及这家走过90年岁月的医院对未来精神健康图景的展望。

赵敏 上海市精神卫生中心院长,国家精神疾病医学中心主任。主任医师、教授、博士生导师。国务院政府特殊津贴专家,国家杰出医师,上海领军人才。联合国毒品与犯罪办公室专家组成员,WHO精神卫生、脑健康和物质使用战略技术咨询专家组成员。中国医院管理协会精神专科分会主委、中华医学会精神医学分会副主委、中国医师协会精神科分会副会长等。获国家及省部级科技进步奖6项,获五洲女子科技奖、上海市最美科技工作者等荣誉。

赵敏 上海市精神卫生中心院长,国家精神疾病医学中心主任。主任医师、教授、博士生导师。国务院政府特殊津贴专家,国家杰出医师,上海领军人才。联合国毒品与犯罪办公室专家组成员,WHO精神卫生、脑健康和物质使用战略技术咨询专家组成员。中国医院管理协会精神专科分会主委、中华医学会精神医学分会副主委、中国医师协会精神科分会副会长等。获国家及省部级科技进步奖6项,获五洲女子科技奖、上海市最美科技工作者等荣誉。

成瘾的背后是被忽视的心理问题

上观:近年来,人们对心理健康和精神卫生的重视程度在日益提升。在我国常见的精神心理障碍中,焦虑、抑郁为许多人所熟知,而各类成瘾问题却常常被忽视。作为这一领域的专家,您认为有哪些成瘾问题值得关注?

赵敏:成瘾问题可以分为物质成瘾和行为成瘾。物质成瘾主要包括酒精成瘾、烟草成瘾、药物成瘾等。而行为成瘾则包括游戏成瘾、赌博成瘾等。

上观:游戏成瘾是不少家长非常焦心的问题。孩子沉迷游戏达到什么程度,需要及时寻求专业医生的帮助?

赵敏:医学上判断是否成瘾,要符合三个标准:一是失控,比如孩子控制不了打游戏这一行为,因为打游戏而不肯上学或不肯睡觉。二是优先,在他的认知层面,以及在实际生活中,把打游戏的优先级排在最重要的位置。三是有害,有害可以表现在心理层面或者社会层面。比如因打游戏而严重影响学习成绩,或者导致近视、营养不良、情绪不稳定等。

我们在诊断时还要考虑病程,上述症状要持续一年,才符合成瘾的医学标准。但我们鼓励早诊早治,如果情况严重,不一定非要等到一年,哪怕只有几个月,也可以及时就医。大多数游戏成瘾的孩子如果能做到早期发现、早期干预是能够恢复正常的学习与生活的。

上观:有哪些方法可以把孩子拉回正常的生活轨道?

赵敏:游戏成瘾是一个很新的疾病,它被正式列入精神疾病是2019年,目前还没有形成统一的治疗规范。如何治疗游戏成瘾,是当下的研究热点。

其实,成瘾的背后往往隐藏着被忽视的心理问题,比如抑郁、焦虑等,这些问题就像不同颜色的毛线互相纠缠,成瘾只是这些心理问题的一种可见的表现形式。

很多病人根本意识不到导致自己成瘾的源头是什么,所以在治疗的时候,我们要帮助他挖掘出背后的真正原因,而这是很难的。有些游戏成瘾的孩子一开始只是觉得游戏好玩,慢慢地就把它当作一种应对不良情绪和外在压力的手段,这种压力可能来自方方面面,比如家人的唠叨、老师的批评,而在游戏中他感到没有人会指责他。我们要做的,就是从导致他维持这一成瘾行为的原因入手,釜底抽薪把它抽掉,这在专业上叫作“去中心化”。

上观:成瘾背后的原因是复杂的,牵涉家庭、学校、社会各个方面。医生是否只能“常常安慰、有时帮助、偶尔治愈”?

赵敏:仅靠医生的努力,治疗效果确实是有限的,必须要医患双方紧密配合。我们的第一步是帮助患者找到行为问题背后的原因所在,帮助他产生改变的动机,当他内心有了强烈的意愿,我们才能真正帮到他。第二步,就是给予他合适的治疗方法。

治疗过程中有一点很关键,就是尽快恢复生活的结构化。每天要有正常的生活,按时起床,按时睡觉,按时上学或工作,与家人保持正常的交流与沟通。因此,家人也要做出相应的改变。但是这谈何容易?

比如大多数游戏成瘾的孩子,他们的家长内心都是非常挫败的,总是指责孩子不懂事,家人之间也会互相抱怨。我们见过很多亲子关系敌对的家庭,家长也承受着巨大的压力。

经常有家长问我们有没有特效药可以治愈游戏成瘾。很遗憾,目前还没有,只能进行对症治疗。除了医生的综合评估和专业治疗之外,家庭的配合与支持非常重要,家长也必须学会情绪管理,改变教育方式,要相信孩子的内心都有积极的一面,他们都想努力地成就自己的人生。但当他们无法摆脱压力,无法面对挫败时,就有可能从物质或行为中寻求补偿。

知名画家汪家芳为上海市精神卫生中心建院90周年创作的画作正在“600号画廊”展出。

知名画家汪家芳为上海市精神卫生中心建院90周年创作的画作正在“600号画廊”展出。

一“冲动”就选择了上海

上观:在这个容易“成瘾”的网络时代,成年人也常常有“找补”的心理,白天被各种压力包围,晚上可能就会沉迷于刷短视频。

赵敏:我有学生正在做短视频成瘾行为的研究。目前来看,真正达到成瘾标准的主要还是未成年人,而且很少是单纯的短视频成瘾,比如有些孩子因为情绪问题而休学,在家里就整天打游戏、刷短视频。

上观:我国未成年人精神障碍的患病率达到17.5%,这一数字高于成年人的精神障碍患病率。您如何看待青少年心理问题的现状?来“600号”就诊的孩子近年来是否有所增多?

赵敏:从我们医院的门诊量来看,25%左右的病人都是青少年。我们有些专家包括我自己在内,过去只看成年人的心理问题,现在14岁以上的青少年也在看,因为儿童精神科医生的数量远远少于需求。

就诊的孩子在增多,这一方面与家长对孩子心理问题的关注度与重视程度增加有关,另一方面也与社会环境因素有关。

一般来说,越严重的疾病,越容易受到生物学因素的影响,而症状相对比较轻的精神障碍,比如焦虑、失眠障碍等,对社会环境因素更为敏感。目前,青少年的心理健康问题大多是情绪问题,与学习压力、就业压力,甚至气候环境都有关联,而相对更为严重的孤独症、精神分裂症的发病则更多地受到生物学因素的影响,因此发病率相对稳定。

上观:您当年为什么会选择成瘾医学作为自己的研究方向?

赵敏:我是1991年从中南大学湘雅医学院本科毕业的。湘雅医学院的精神医学全国闻名。我们学校当时的男女生比例大概是2比1,但学精神医学的女生非常少,我偏偏对精神领域充满了好奇。

上观:听说您是著名精神病学家杨德森教授招收的第一位女学生?

赵敏:是的,杨德森教授的专业主要是行为医学,行为医学包括很多方面,其中就包括成瘾的问题。成瘾医学在当时是比较冷门的,而且他的主要研究方向是毒瘾。

我还记得杨老师第一次带我走进戒毒所时的情景,说实话我心里有点发怵。我向他提出,能不能换个研究课题,但他鼓励我:要用全球的眼光看问题,要做社会最需要的事情。当时,没有多少人关注吸毒成瘾的治疗与康复问题,甚至大家都不觉得这是个心理问题。

我是硬着头皮跟随杨老师走上了这条冷僻的研究之路。后来,我学习了美国建立治疗性社区的方法,并结合我国的情况,设计了一套团体治疗的方式,在当时的劳教戒毒机构开展博士课题研究,创立了劳教戒毒TC模式,帮助戒毒所的成瘾患者康复。

那段时间,我每天跟戒毒人员在一起,他们都叫我赵老师,我们每天带着他们进行各种重新回归健康生活的活动。他们逐渐从之前被动的、对抗的治疗,开始主动配合。他们中的一些人走出戒毒所后,再也没有复发,我觉得很有成就感,相信专业的力量真的可以改变他们,也改变他们的家庭。后来,这种戒毒模式在全国得到推广。

上观:您毕业后为什么选择到“600号”工作?

赵敏:博士论文答辩的时候,我的答辩主席是上海市精神卫生中心的张明园教授,是他建议我来上海从事成瘾医学的临床和研究工作。其实当时我也面临着几种选择,一“冲动”就选择了上海。都说湘西妹子比较洒脱,我就这样来到了上海市精神卫生中心的戒毒中心工作。

后来,我去美国做访问学者,学习了美国成瘾防治的方法与理念,回国后主攻成瘾治疗与研究,并创建了上海第一条自愿戒毒热线及上海市首个戒毒康复网站。

“600号画廊”一角 陈俊珺 摄

“600号画廊”一角 陈俊珺 摄

用艺术构建心灵的“安全岛”

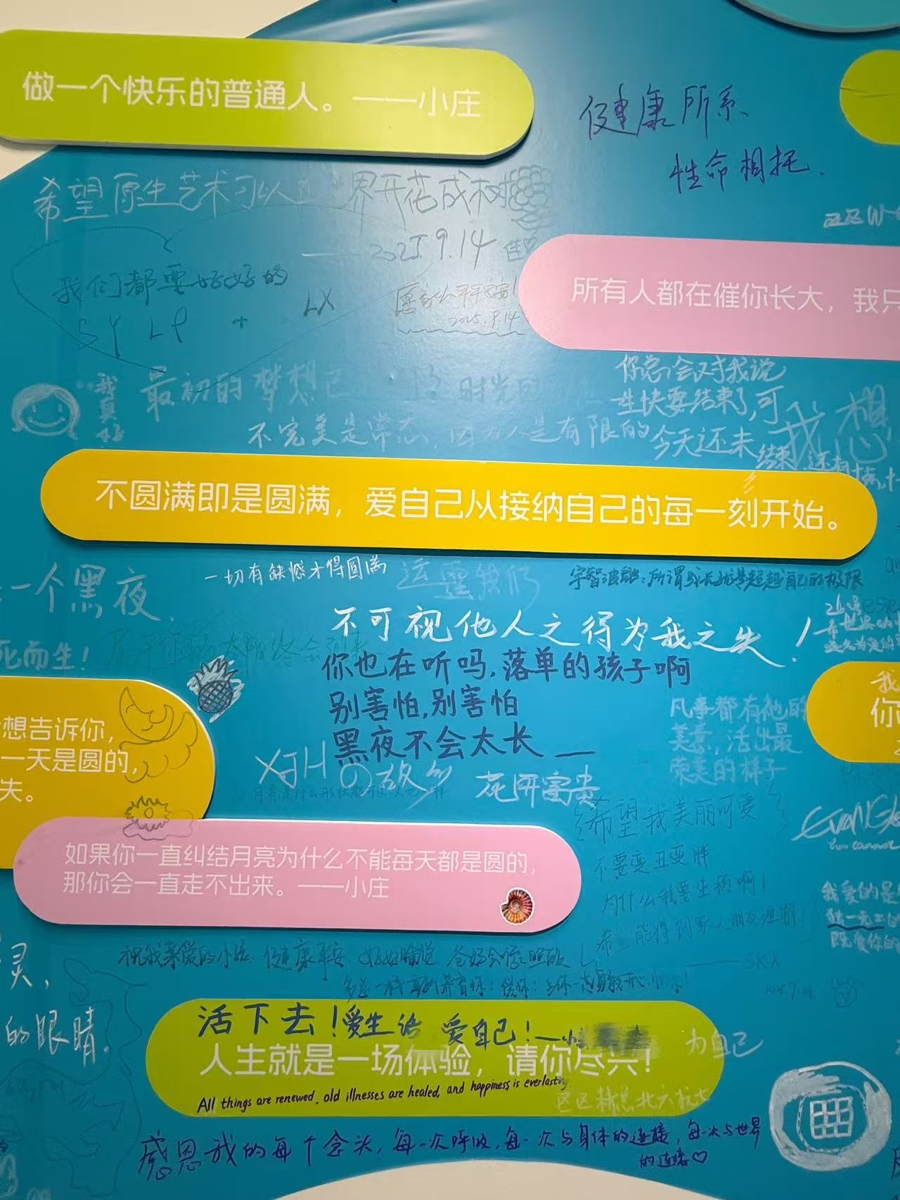

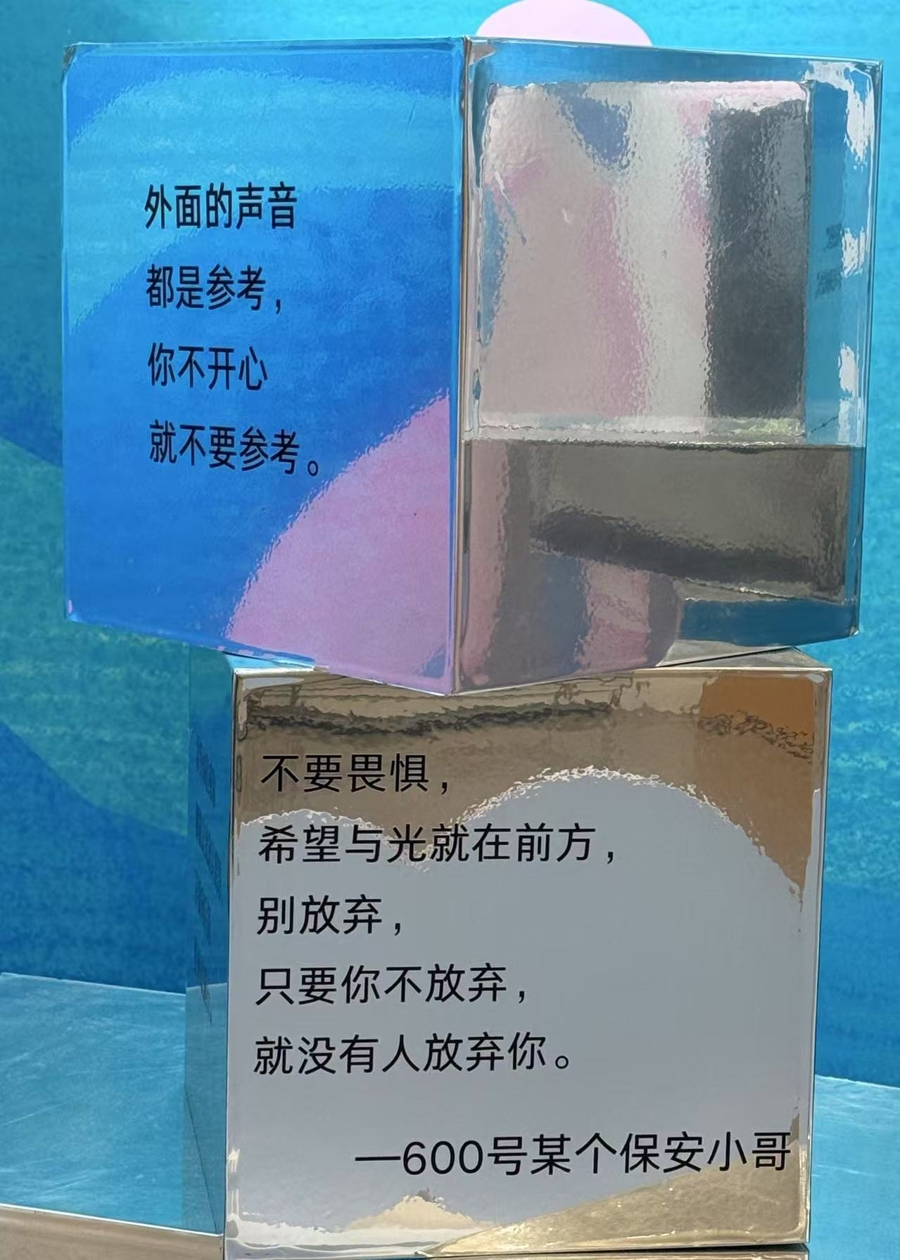

上观:我刚才在“600号画廊”参观,看到留言墙上有许多人写下了“心灵独白”,有自我鼓励,也有真情坦露,字里行间真实且动人。当时是怎么想到在医院里开设画廊的?

赵敏:2019年,我们开设了这个集艺术、科普、人文于一身的画廊,希望以艺术为载体,让大家了解常见的心理健康知识。画廊一直是由志愿者维护,展出的艺术作品来自院内和院外的各界人士,既有住院的患者,也有公众。

不少患者以及来参观的公众都把画廊的留言墙作为一个抒发情绪的平台和心灵的寄托。他们的留言也时常让我感动,哪怕是迷茫、受伤的灵魂依然抱着对美好生活的向往。而我们也非常愿意为他们打造这样一座“安全岛”,让他们的心灵得以短暂地停靠、倾听、共鸣。

这些年,我们一直在着力把“600号”打造为一家开放型医院,希望让全社会都了解心理健康服务。过去,有心理健康服务需求的人不敢走进来,担心被人歧视。但只要来过“600号”,就会觉得其实并不可怕,并不是他们想象中的精神病院的氛围,甚至还挺温馨的。

与此同时,我们也在打造整合型医院。很多心理疾病患者同时患有躯体疾病,而躯体疾病患者在心理上也可能遭遇困境。因此,我们非常重视身心同治,一直在提升躯体疾病,尤其是常见病的诊治能力。我们有神经外科、中医科及建设中的其他科室。

“600号画廊”里的留言

“600号画廊”里的留言

上观:中医在精神疾病的诊疗中能发挥怎样的作用?

赵敏:我们医院在1958年就成立了国内首个中西医结合精神科研究室,开启了中医治疗神志病的探索之路。目前,对于一些轻度的精神障碍,中医可以作为单独的治疗手段。如果有家长对孩子服用西药有顾虑,也可以使用中药减轻孩子的焦虑、失眠等症状。有些精神类药物可能会带来一些副作用,比如便秘、体重增加等,在中药的配合下,可以缓解副反应并起到增效的作用。

另外,作为国家级精神疾病医学中心,我们还在努力将“600号”打造成研究型医院、智慧型医院和暖心型医院。

“600号”卡通形象:小葵与小瓜,寓意“向阳而生,逐光而行”。

“600号”卡通形象:小葵与小瓜,寓意“向阳而生,逐光而行”。

“600号月饼”不会对外出售

上观:一家精神卫生中心如何温暖人心?

赵敏:作为精神专科医院,更需要为前来就诊的患者提供暖心的服务。我们非常关注患者的就医体验,重视他们的意见与建议。

与此同时,我们自己的医务人员也需要被关爱。“600号”的精神压力其实也很大,我们既要打造全国精神疾病疑难杂症治疗的“终点站”,也要关爱我们自己的职工,更好地服务患者。

2021年,作为关爱员工的举措,我们医院的食堂制作了月饼,并把医院的logo印在月饼上,没想到“600号月饼”出圈了,成了网红。那年医院还做了生肖玩偶,非常受职工欢迎。此后我们每年都会做当年生肖的玩偶。

2023年,我们还开发了医院的“IP吉祥物”:“小葵”和“小瓜”,意为向阳而生,逐光而行。

从“600号月饼”“600号咖啡”到“600号画廊”……这些年,“600号”逐渐成为一个网络热词,大家对精神疾病的病耻感随之慢慢减少。作为“600号”的医护人员,我们的职业自豪感也在逐渐增强。

上观:“600号月饼”被网友们戏称为“精神饼”,“精神饼”出圈之后,您有没有听到一些不同的声音,比如“不务正业”?

赵敏:确实收到过一些善意的提醒。其实我们做月饼的本意,就是给医院职工提供福利,表达对职工的关爱。做不做月饼,每年都是由医院职工自己说了算,我们会提前做职工的调研,同意率都很高。

曾经也有人提议:既然月饼成了“网红”,不如面向市场出售,但我们决定不改初衷,一直保持“福利本色”。“600号月饼”“600号咖啡”等文创产品并不是为了营利,而是借此让公众重视心理健康,减少对精神疾病患者的歧视,减轻有需要的人对就医的顾虑。

“600号画廊”一角 陈俊珺 摄

“600号画廊”一角 陈俊珺 摄

上观:“600号”并不是一个商业化的IP。

赵敏:是的,我们希望以文创产品为载体,打造一个心理健康共同体,吸引更多的伙伴一起为全社会的心理健康作出贡献。在寻觅合作伙伴的时候,我们也一直非常审慎。只要抱有营利目的,我们都不会考虑合作。

精神卫生事业的发展离不开社会方方面面的支持。我们遇到过全国各地来求诊的患者,他们把“600号”视作最后的寄托,但有些患者因为经济条件的限制难以获得有效的治疗,非常可惜。我们期待更多关注心理健康的合作者,与我们共同救助困难患者,做好精神医学的科普工作,支持人才的培养。

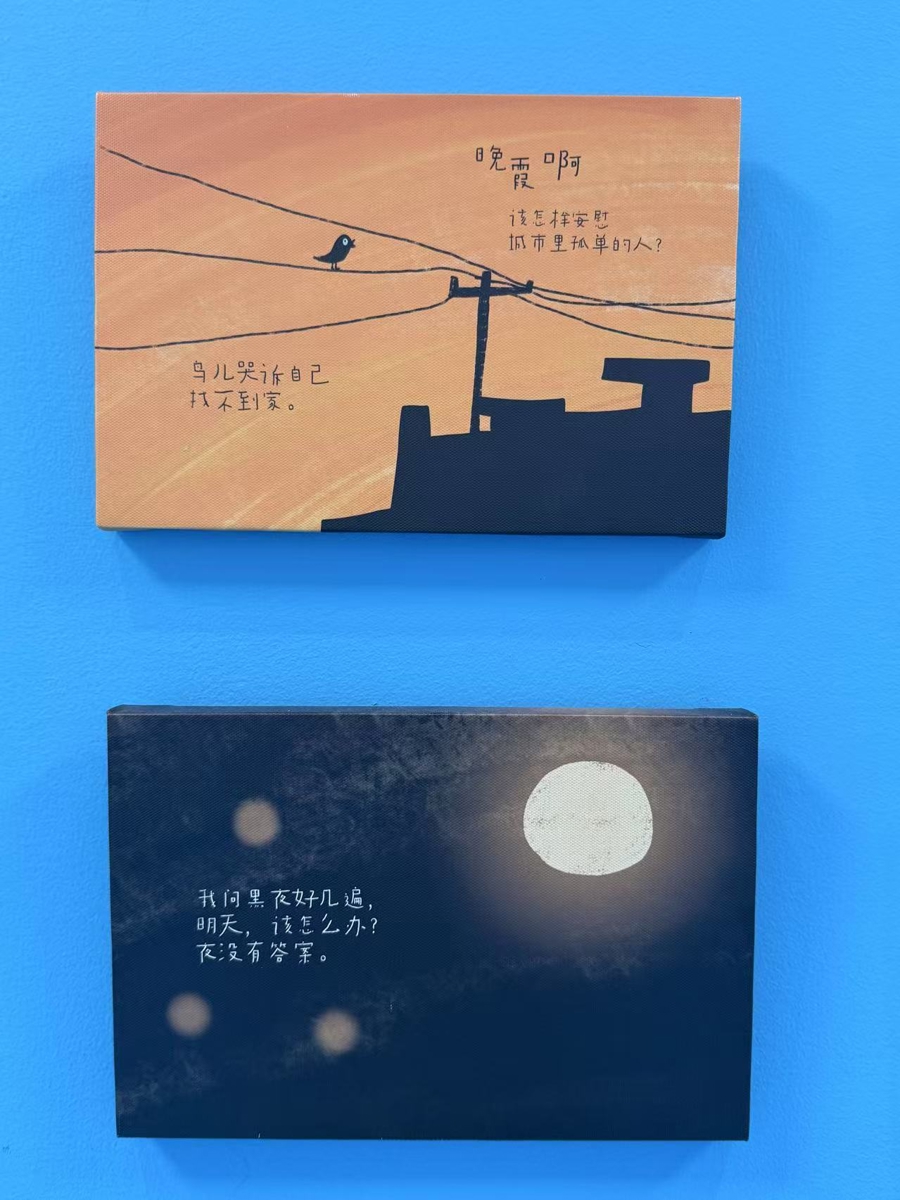

“600号画廊”展出的作品

“600号画廊”展出的作品

AI与脑机接口技术大有可为

上观:您刚才提到“600号”正在打造智慧型医院,未来AI在精神疾病的治疗中能起到哪些作用?

赵敏:AI目前已经成了我们的好帮手,我们运用AI对病人进行评估,让AI参与一些远程医疗,以及辅助治疗。此外,我们还有多项科技成果的转化都与AI相关。

未来,从评估层面、治疗层面,再到康复出院后的全病程管理,AI都能发挥更多作用。例如提醒病人按时吃药,病人如果有关于病情的疑问,AI医生可以24小时在线解答。

上观:很多人都在尝试使用DeepSeek、豆包等AI工具进行心理咨询,向AI倾诉自己的困惑。将来,心理治疗师会被AI替代吗?

赵敏:如果要把AI工具作为真正的医学辅助治疗手段的话,必须要经过临床研究,其中还涉及医学伦理问题。

据我所知,我们国家第一款用于治疗抑郁症的AI心理治疗师即将问世。我们也期待着更多专业、成熟的AI产品被开发、应用,从而解决医护人员不足的问题。

上观:“600号”目前正在构建一个高水平的科技创新平台枢纽,脑机接口技术的研发与应用是其中的一大亮点。脑机接口技术的应用现状与前景如何?

赵敏:2023年,我们完成了全国首例脑深部电刺激(DBS)手术,治疗难治性精神分裂症。我们与华山医院合作,已开展20余例DBS手术。我们还在难治性强迫症患者的大脑中植入了刺激电极,通过调整参数,帮助患者减轻痛苦。

脑机接口技术的应用不一定都是有创的,也有非侵入式的,将来可以运用光刺激、磁疗等手段改变大脑的活动,目前我们正在做这方面的临床研究。

上观:未来有没有可能通过脑机接口技术把不好的记忆直接从大脑中抹去?

赵敏:暂时还很难精准到那种程度。我们连大脑的正常功能都还没有完全搞清楚,更不用说对不良记忆进行精准定位了。大脑是一个仍有许多未知等待我们去探索的领域。大脑神经是个复杂的网络,网络之间又是相互连接的。但我相信,脑机接口技术在未来会有很大的应用前景。

上观:您认为,我国目前的精神疾病防治工作还面临着哪些挑战?

赵敏:我国已经设立了从国家到区域,再到基层的精神卫生服务体系,但在这个服务体系中还存在不少薄弱点。比如,有些省还没有省级精神卫生中心,一些县级城市没有精神专科医院,还有很多综合医院的心理服务能力有待提升。此外,很多精神疾病都需要进行心理治疗,但目前还没有足够的专业人员提供高水平的心理治疗服务。所以,资源的不平衡是当下的主要问题。

在我们精神疾病的服务体系里,还存在一些“堵点”。比如青少年患者的康复问题,以及如何早期发现、早期治疗的问题,这对社区的精神卫生服务能力是一种考验。当然,也离不开学校对学生心理健康的重视。

放眼全球,新技术的发展速度还跟不上患者的实际需求。比如很多精神疾病的治疗靶点还不是特别精准。有些药物对少部分病人依然无效,导致一些难治性精神疾病的治疗结果并不理想。

最后,全社会对精神疾病的认知度还有望提升,人们对精神疾病的病耻感依旧存在,全民的心理健康素养也有待进一步提高。

我相信,每个人通过努力,都能够成为自己的“心灵摆渡人”,而“600号”将一直是大家的“心灵港湾”。

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。